Исходя из возможности управления синтезом белковых посредников на этапе транскрипции, их можно разделить на три основные группы:

1) конститутивные белки, синтез которых не зависит от наличия субстратов и продуктов;

2) индуцибельные белки – их синтез ускоряется в присутствии субстратов;

3) репрессибельные белки, синтез которых подавляется избытком конечного продукта данного метаболического пути.

Регуляция на этапе инициации транскрипции. В 1960-е годы Ф. Жакоб и Ж. Моно установили, что в явлениях индукции и репрессии принимают участие белковые факторы – репрессоры, продукты специальных генетических элементов – генов-регуляторов, способные в определенных условиях тормозить процесс транскрипции на этапе инициации, поэтому оба этих типа регуляции относят к негативным.

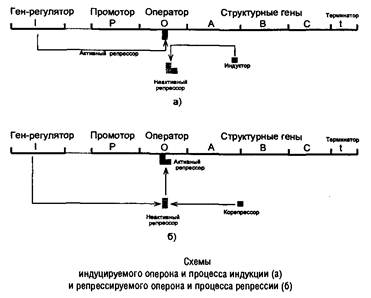

В индуцируемом опероне ген-регулятор кодирует активный реп-рессор, который блокирует транскрипцию, взаимодействуя с операторным участком ДНК и препятствуя продвижению РНКП. Индуктор, представляющий собой исходный субстрат данного метаболического пути или близкое к нему соединение, способен взаимодействовать с репрессором и инактивировать его, освобождая таким образом операторный участок ДНК. В результате РНКП начинает транскрипцию данного оперона. Эти события отражены в схеме.

В репрессируемом опероне ген-регулятор кодирует неактивный репрессор, который может переходить в активное состояние и блокировать транскрипцию, соединяясь с оператором, только после взаимодействия с избытком конечного продукта данного метаболического пути. Процесс отражен в схеме.

Большую роль в регуляции транскрипции играет так называемая катаболитная репрессия, которая проявляется в диауксии в процессе роста бактерий. Феномен диауксии обнаруживается, когда в среде присутствуют два субстрата, причем ферменты, осуществляющие катаболизм одного из них, индуцибельны, а ферменты, осуществляющие катаболизм другого, конститутивны. В этом случае сначала потребляется только глюкоза, тогда как индукция лактозных ферментов не происходит до тех пор, пока не будет потреблена основная часть глюкозы. Это отражается во временном замедлении роста культуры на тот период, который необходим для индукции и синтеза р-галактозидазы. Таким образом, несмотря на присутствие в среде индуктора, альтернативный субстрат препятствует индукции.

Механизм явления катаболитной репрессии состоит в следующем. Для индукции некоторых «слабых» оперонов, в том числе Дзс-оперона, недостаточно инактивации отрицательного регулятора – репрессора. Необходимо и участие положительного регулятора, представляющего собой комплекс специального активирующего белка с циклической AMP. Этот белок, активирующий транскрипцию, получил название БАК-белка или «белка, активирующего катаболитные гены». БАК-белок представляет собой димер с молекулярной массой 45 кДа. Под действием сАМР он подвергается конформационным изменениям и приобретает повышенную способность связываться с промотором. Полагают, что присоединение комплекса сАМР-БАК к ДНК ослабляет спаривание Г-Ц-оснований, способствует частичному разделению спиралей ДНК и облегчает формирование инициирующего транскрипцию комплекса РНКП с ДНК. Уровень сАМР в клетке обратно пропорционален уровню АТР, и в присутствии легко метаболизируемых субстратов, способствующих повышению уровня АТР, сАМР «не хватает» для образования комплекса с БАК.

Статьи и публикации:

Материалы и методы

Объектами исследования служили генетически маркированные штаммы-продуценты аминокислот, белков и нуклеозидов, полученные из Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) Государственного научно-исследовательского института ...

Охрана природы

Основным источником загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные или недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые стоки. Источники локального загрязнения водного объекта на территории – Самарской области это многие отрасл ...

Насекомые — переносчики возбудителей болезней и паразиты человека и

животных

Насекомые — переносчики возбудителей болезней человека.

Некоторые насекомые, особенно кровососущие, бывают носителями возбудителей опасных болезней человека и животных. Комнатные мухи, залетающие в жилье человека, переносят на лапках с н ...