У одних видов корни могут появиться на поверхности побега в год его заложения, а у других видов - лишь через 1-2 года. От настоящих придаточных корней семенных растений корни папоротников (так же, как у плаунов и хвощей) отличаются тем, что не могут закладываться на уже сформированных частях побегов. Корни папоротников живут 3-4 года. У некоторых видов, например у нефролеписа, корни, загибаясь вверх, способны превращаться в олиственные побеги.

Анализ вегетативных органов папоротников выявляет способность превращения одного органа в другой, т.е. указывает на то, что дифференциация на органы у них не всегда жестко закреплена генетически. Это находится в прямой связи с древностью папоротников. Сходство анатомического строения стеблей, черешков листьев и корней также указывает на единство происхождения всех вегетативных органов.

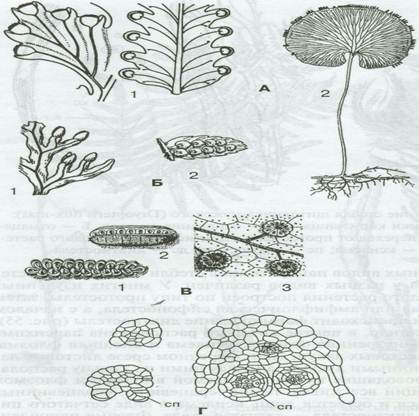

У большинства современных видов папоротников стебли имеют диктиостелу, однако ход морфогенеза у разных видов различен. У многих изученных папоротников стебель молодого растения построен по типу протостелы, затем формируется эктофлоическая или амфифлоическая сифоностела, а с началом образования листовых лакун происходит формирование диктиостелы. Она представляет собой цилиндр, в центре которого расположена паренхима сердцевины, затем следуют внутренняя флоэма, ксилема и внешняя флоэма, пронизанные паренхимой листовых лакун. На поперечном срезе листовые лакуны представлены сердцевинными лучами, а между ними по кольцу располагаются концентрические проводящие пучки с ксилемой в центре и флоэмой по периферии. При мацерации все живые ткани сердцевины, сердцевинных лучей и флоэмы разрушаются и остается лишь ксилема в виде сетчатого цилиндра, отсюда и название диктиостела - сетчатая стела. Флоэма одночленная, состоит только из ситовидных клеток. Ксилема сложена в основном лестничными, частично кольчатыми трахеидами. Наряду с диктиостелой у некоторых древних видов на протяжении всей жизни сохраняется протостела (у лигодиума, глейхении), эктофлоическая сифоностела (у циатеи) или амфифлоическая сифоностела (у видов глейхении, у диптериса). Все это позволяет сделать вывод о направленности эволюции стелы от протостелы через сифоностелу к диктиостеле, что подтверждается палеоботаническим материалом. У пермских папоротников описана протостелическая структура, у триасовых - в основном сифоностелическая, у большинства современных - диктиостела, при которой осуществляется наибольший контакт проводящих тканей с живой паренхимой, а следовательно, улучшается водоснабжение. Размножение папоротников осуществляется в основном за счет спор. Большинство видов папоротников - равноспоровые растения; количество разноспоровых видов невелико. Для всех папоротников характерно отсутствие специализированных спороносных побегов - стробилов. У большинства папоротников спорангии сгруппированы в сорусы; у мараттиевых, срастаясь между собой, они образуют синангии (рис. 3). У наиболее примитивных видов одиночные спорангии располагаются по краям листьев либо на вершинах их лопастей, при этом каждый спорангий снабжается самостоятельной жилкой. Это весьма напоминает верхушечное расположение спорангиев на концах васкуляризованных теломов у риниофитов.

Статьи и публикации:

Гликозиды

Среди всех производных моносахаров, безусловно, на первое место следует поставить гликозиды. Гликозиды представляют собой моносахариды, в молекулах которых полуацетальный гидроксил замещен на какую-либо другую функциональную группу.

Из с ...

Типология охотничьих угодий

Общее число сосудистых растений выявленных Г.Д. Дыминой в 1967 – 1974 годах составляет 450 видов, принадлежащих к 259 родам и 78 семействам. Самой богатой и разнообразной является маньчжурская флора. Из ее представителей для территории ра ...

Одомашненные насекомые

Виды домашних насекомых.

Из всех известных насекомых человек одомашнил только медоносную пчелу и тутового шелкопряда. При разведении пчел можно было иметь мед и воск, а при разведении тутового шелкопряда — шелк.

Семья пчел.

Медоносные ...